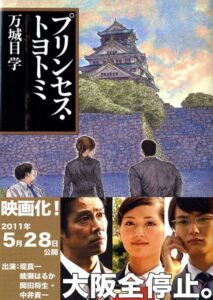

大阪が突然止まる理由や大阪国の正体、そしてプリンセスと呼ばれる人物が誰なのかを知りたくて、プリンセス トヨトミ ネタバレと検索している方は多いです。

物語の全体像を押さえたうえで、ラストの意味や伏線のつながりを理解したい人に向けて、この記事ではストーリーの流れと設定を整理しながら丁寧に解説していきます。

映画だけを観てよく分からなかったポイントや、原作小説との違い、なぜ評価が分かれるのかといった部分にも触れつつ、ネタバレ込みで内容を整理する構成になっています。

鑑賞前に大まかな流れを把握したい人にも、鑑賞後に答え合わせをしたい人にも役立つよう、分かりやすさと網羅性を意識してまとめていきます。

❕本ページはPRが含まれております

この記事でわかること

- 大阪国やOJOなど物語の設定が理解できる

- プリンセスの正体と結末までの流れが整理できる

- 原作と映画の違いと魅力のポイントが分かる

- 評価が分かれる理由と楽しみ方のヒントが得られる

プリンセス トヨトミの原作はコチラ

原作小説「プリンセス トヨトミ」

プリンセス トヨトミ ネタバレ徹底解説

引用:FOD

大阪国の秘密と成立背景を整理

物語の中核にある大阪国は、単なる架空の設定ではなく、日本史の転換点である明治維新をベースにしたフィクションとして描かれています。江戸幕府から新政府へと政権が移る混乱の中、財政的に苦境に立たされた新政府を、大阪の豪商たちが陰で支えたという前提が物語の土台になっています。

その見返りとして、大阪は表向きは日本の一地方都市でありながら、極秘に独立国家として認められたというのが大阪国の始まりです。公には一切存在が明かされていないため、書類上やごく限られたレベルでしか知られていない国家であり、現代に至るまで大阪の男たちによって秘密裏に受け継がれてきたという構図になっています。

大阪国の目的は、単に独立を維持することではありません。豊臣秀吉の血を引く一人の子孫を守り続けることが最大の使命とされており、そのために組織とルールが整備されています。大阪城の地下に議事堂があり、総理大臣の役職が存在し、定期的に選出が行われるといった国家としての体裁も整えられています。

このように、歴史の「もしも」に現代の大阪人の気質や誇りが重ねられることで、大阪国は単なる設定を超えた物語のエンジンになっています。大阪という街そのものを一つのキャラクターのように見せる働きもあり、ストーリー全体のスケール感を支える要素になっていると言えます。

OJOの役割と物語での重要性

大阪国の存在を支えるために欠かせないのが、大阪城跡整備機構、通称OJOです。表向きは大阪城に関する資料や歴史的遺産を管理し、保存や調査、整備を行う財団法人のように見えますが、その実態は大阪国への資金を受け取るための窓口という役割を担っています。

会計検査院の調査官たちが大阪を訪れるきっかけも、このOJOへの多額の補助金が本当に適切に使われているのかを調べるという仕事です。しかし、調査を進めるうちに、昼間に事務所の人間が一斉に姿を消す、担当者の説明がどこか曖昧で核心を避けるといった不審な点が積み重なり、OJOの背後に何か大きな秘密があることが見えてきます。

さらに、OJOの事務所から大阪城地下の大阪国議事堂へとつながる通路が存在するなど、組織そのものが大阪国のために設計されていることも明らかになります。名前のOJOも単なる略称ではなく、守るべきもの、つまり王女やプリンセスを連想させる意味合いを含んでいると解釈することができます。

物語上、OJOは「不自然な補助金の行き先」という形で会計検査院の調査を引き寄せ、大阪国の秘密に読者を近づける導入装置になっています。同時に、国家レベルの機密を守るために、ごく普通のビルや事務所が隠れ蓑として機能しているというギャップも、作品ならではの面白さを生んでいます。

茶子の正体に関する核心部分

橋場茶子は、大阪・空堀商店街で暮らす中学生として登場します。勝ち気でまっすぐな性格を持ち、幼なじみの真田大輔や周囲の大人たちとも遠慮なく意見をぶつける姿が描かれます。一見すると、どこにでもいる少し気の強い大阪の女子中学生に見えますが、物語が進むにつれて、彼女こそがプリンセス・トヨトミであることが明らかになります。

茶子の血筋は、豊臣秀吉から秀頼、そして国松へと続く直系の子孫という設定です。歴史上では大阪夏の陣で滅んだはずの豊臣家が、実は密かに血統を残していたという「もしも」を物語に持ち込むことで、茶子という人物に特別な意味が与えられています。ただし、彼女自身はその事実を知らず、周囲の大人たちもあえて告げずに日常生活を送らせています。

茶子の存在は、大阪人にとってのロマンの象徴とも言える位置づけです。大阪国の男たちは、自分たちの誇りと歴史を守るように、茶子という一人の少女を命がけで守り続けてきました。茶子はそんな事情を知らずに、学校や友人関係の悩み、将来への不安など、等身大の問題に向き合っているため、観客や読者からすると「普通の子」として共感しやすいキャラクターになっています。

このギャップこそがプリンセス・トヨトミというタイトルの意味を支える部分です。日常の中に隠れている特別な存在、そして本人も知らないうちに背負わされている運命が、物語全体に独特の切なさと温かさを生み出しています。茶子の正体を知ったうえで見直すと、彼女の些細な表情や言動にも別の意味が浮かび上がってきます。

松平たち調査官の行動の意味

会計検査院の松平元、鳥居忠子、旭ゲーンズブールの三人は、物語の進行役であり、観客と同じ視点で大阪国の秘密に近づいていく存在です。彼らは冷静で理詰めのプロフェッショナルとして描かれていますが、大阪での経験を通じて、単なる数字や書類だけでは割り切れない価値観に直面していきます。

当初、松平たちはOJOに対する多額の補助金に疑念を抱き、不正や無駄遣いがないかを厳しくチェックしようとします。しかし、真田幸一ら大阪国側の人々と向き合う中で、補助金の裏に隠された歴史と約束、そして大阪国を支える人々の覚悟を知ることになります。その過程は、法律やルールを優先する立場と、人々の思いを優先したい気持ちとの葛藤として描かれます。

クライマックスで大阪中が停止し、銃撃騒ぎにまで発展する状況の中、松平たちは「真実を暴く」ことそのものが本当に正しいのかを問われます。最終的に彼らは、大阪国の存在やプリンセスの正体について、記憶をなくしたふりをして報告書から事実を外す選択をします。この行動は、公務員としての職務よりも、一つの街とそこで生きる人々の歴史を尊重する姿勢の表れとして解釈できます。

この選択は賛否両論を呼び得るものですが、物語のテーマである「守るべきものは何か」という問いに対する、一つの答えでもあります。ルールと情の間で揺れる松平たちの姿があるからこそ、作品は単なるファンタジーではなく、人間ドラマとしての厚みを持っています。

大阪全停止の理由と展開

作品の中でも特に印象的なシーンが、大阪中の公共機関や商業施設が一斉に停止する「大阪全停止」と呼べる一連の騒動です。この異常事態は、茶子がいじめ問題のもつれから暴力団事務所の代紋を盗みに向かい、行方が分からなくなったことをきっかけに発生します。大阪国側はこれをプリンセスの危機と捉え、非常事態宣言に相当する指示を出します。

大阪国の合図に従って、電車やバス、商店やオフィスなどが次々と業務を停止し、人や車が消えたかのような大阪の風景が広がります。この描写は非現実的でありながら、作品のクライマックスとして強いインパクトを与えます。大阪国に属する人々がどれほど本気でプリンセスを守ろうとしているかを視覚的に示す場面でもあります。

騒動の中で、松平たちは事態の収拾に巻き込まれ、茶子の行方を追うことになります。誤解や対立が続く中、最終的には茶子が無事に保護され、大阪国側と調査官側の間に最低限の信頼関係が生まれます。この過程で、「大阪が一つになって姫を守る」というコンセプトが改めて強調されます。

現実的に考えれば無理のある設定にも見えますが、大阪という街が持つパワーやノリ、団結力を象徴的に表現したシーンとして捉えることで、その「大げささ」も含めて楽しめる展開になっています。大阪全停止は、物語のメッセージを視覚化したクライマックスだと考えられます。

プリンセス トヨトミの原作はコチラ

原作小説「プリンセス トヨトミ」

プリンセス トヨトミ ネタバレから見る魅力

引用:Amazon

原作と映画の相違点を比較

原作小説と映画版プリンセス トヨトミは、同じストーリーラインを共有しながらも、表現の仕方や力点の置き方に大きな違いがあります。どちらから触れるかによって受ける印象が変わるため、両者を比較しておくと理解が深まります。

まず分かりやすいのがキャラクター設定の差です。原作では旭ゲーンズブールは女性、鳥居は太めの男性として描かれていますが、映画版では旭が岡田将生演じる男性に、鳥居が綾瀬はるか演じる女性に変更されています。この性別やビジュアルの違いによって、三人の会計検査院チームの空気感や会話のテンポが大きく変わっています。

さらに、原作はボリュームのある長編で、大阪国の成立過程や制度、街の描写、人物の内面までかなり細かく掘り下げられています。一方、映画は約2時間という枠の中に物語を収める必要があるため、多くのエピソードや解説部分がカットされ、ストーリーが圧縮されています。その結果、映画だけを見ると動機や背景が十分に説明されていないように感じる場面が出てきます。

視覚表現に目を向けると、映画版は大阪城のライトアップや大阪全停止の風景など、大掛かりな映像表現で世界観を見せるスタイルを取っています。原作が言葉で積み上げている歴史ロマンや大阪の空気感を、映像と音で一気に体感させる形です。どちらが優れているというより、原作は「設定と感情をじっくり味わう作品」、映画は「世界観を一気に体験するエンタメ」と捉えると、それぞれの魅力が見えてきます。

比較しやすいように、特徴を簡単に整理すると次のようになります。

| 項目 | 原作小説 | 映画版 |

|---|---|---|

| ボリューム | 長編で細かい描写 | 約2時間に圧縮 |

| キャラ設定 | 旭=女性、鳥居=男性 | 旭=男性、鳥居=女性 |

| 大阪国の説明 | 制度や歴史が詳細 | 必要最低限に絞られている |

| 表現の中心 | 言葉による心情と世界観 | 映像と音によるインパクト |

| 理解のしやすさ | 読むほどに全体像が明確になる | テンポ重視で説明不足と感じる箇所あり |

このような違いを踏まえると、じっくり理解したい人は原作から、軽快な雰囲気を楽しみたい人は映画から入る、といった楽しみ方がしやすくなります。

主要キャラクターの関係性整理

物語を立体的に理解するには、主要キャラクター同士の関係性を整理しておくことが役立ちます。ここでは、会計検査院チーム、大阪国側、中学生たちという三つのグループを軸に関係を見ていきます。

会計検査院側では、松平元がリーダー的存在として冷静に調査を進め、鳥居忠子と旭ゲーンズブールがそれぞれの視点からサポートします。松平は厳格な職務意識の持ち主ですが、大阪国の人々と触れ合う中で柔らかい一面を見せるようになり、鳥居や旭はその変化を間近で見ていきます。この三人の関係性は、単なる上司と部下という枠を超えたチーム感を持っています。

大阪国側では、お好み焼き店を営む真田幸一が総理大臣として中核に立ち、その息子である真田大輔が無自覚のうちに物語に巻き込まれていきます。真田幸一は、父親としての顔と総理としての顔を持ち、家族を守りたい気持ちと大阪国を背負う責任の間で揺れ動きます。その姿は、単なる「秘密組織のリーダー」ではなく、一人の人間としての悩みを背負った人物として描かれています。

中学生たちの中では、真田大輔と橋場茶子、そして蜂須賀勝の三人の関係が物語の青春要素を担っています。大輔は自分の性別やあり方に悩み、茶子は強さと不器用さを併せ持つ存在として描かれ、蜂須賀は一見不良に見えながらも心の奥に優しさを秘めています。三人の距離感やぶつかり合いは、大阪国という大きな秘密とは別のレイヤーで、思春期ならではの揺れ動きを表現しています。

これら三つのグループは、互いに独立しているわけではなく、さまざまな場面で交差していきます。会計検査院チームが真田親子と関わる中で、仕事としての調査から一歩踏み出した選択を迫られ、中学生たちの行動が大阪全停止という事態に直結していきます。この交差が重層的なドラマを生み、物語に奥行きを与えています。

物語の伏線と回収ポイント

プリンセス トヨトミには、序盤から散りばめられた伏線が中盤から終盤にかけて回収されていく構造があります。ネタバレ前提で見ていくと、その配置の仕方に気づきやすくなります。

まず、大阪城やOJOに関する違和感が序盤の伏線として機能しています。調査に入った松平たちが、日中に事務所が空になる様子を目撃したり、大阪の人々がOJOの話題になると急に口を閉ざしたりする描写は、後に大阪国という存在を明かすための前振りになっています。観客は「何かある」と感じながらも、その正体が分からない状態に置かれます。

橋場茶子のキャラクターも、伏線の塊と言えます。彼女の姓である橋場は、豊臣家に関係する姓として設定されており、歴史や地名に詳しい人であれば、どこか引っかかるポイントになっています。また、彼女の芯の強さや、周囲の大人たちからの扱われ方にも、普通の中学生とは違う特別感がにじんでいます。これらが、終盤で「実は豊臣家の末裔だった」という真相に繋がります。

さらに、大阪人たちの一体感も伏線の一つです。普段はバラバラに見える人々が、合図一つで一斉に動き出す様子は、日常の何気ないシーンでもさりげなく描かれています。その背景に、大阪国という秘密のネットワークが存在していることが、クライマックスで明かされる形です。結果として「なぜ大阪が一つに動けたのか」という疑問に、物語全体を通して回答が与えられます。

このように、物語は「違和感→伏線→真相」という流れを何度も繰り返しています。初見では気づきにくい細部も多いため、ネタバレを知ったうえで見直すと、新たな発見がある構造になっています。

評価が分かれる理由を解説

プリンセス トヨトミは、評価が大きく分かれる作品でもあります。その理由を整理しておくと、自分なりの楽しみ方を見つけやすくなります。

否定的な評価の理由としてまず挙げられやすいのが、ストーリーの説得力に対する違和感です。大阪国という設定や、大阪全停止という展開は、リアリティという観点から見ると無理があるように感じる人もいます。また、映画版では原作の情報量を大きく削っているため、動機や背景の説明が不足していると感じる視聴者も少なくありません。

一方で、肯定的な評価をする人は、大阪を一つの国として描く大胆な発想や、豊臣家の末裔を守るという歴史ロマンに魅力を感じています。大阪人の情や義理を、ファンタジックな設定を通じて描き出している点に共感する人も多いです。家族の絆や自己受容の物語として受け取ると、茶子や大輔、真田親子のドラマに心を動かされることもあります。

また、キャストの魅力も評価に影響しています。堤真一や綾瀬はるか、中井貴一らの掛け合いは、物語のシリアスさを和らげるユーモアを生み出し、作品全体に軽やかさを加えています。このバランスが合うかどうかも、好みが分かれるポイントになりがちです。

要するに、シビアなリアリティよりも、歴史ロマンや都市伝説的な面白さを楽しみたい人には相性が良く、論理的な整合性を最優先したい人には物足りなく感じられる可能性がある作品と言えます。自分がどちらのタイプに近いかを意識すると、作品との距離感を調整しやすくなります。

プリンセス トヨトミ

プリンセス トヨトミの原作はコチラ

原作小説「プリンセス トヨトミ」

プリンセス トヨトミ ネタバレの要点まとめ

まとめ

- 大阪国は明治維新期の密約から生まれた架空の独立国家という設定で描かれている

- 大阪国の最大の使命は豊臣家の血を引く一人のプリンセスを守り続けることである

- OJOは大阪城跡整備機構として補助金を受け取り大阪国に資金を流す窓口の役割を担っている

- 大阪城地下には大阪国議事堂が存在し総理大臣が選出されるなど国家としての体裁が整えられている

- 橋場茶子は豊臣秀吉から秀頼国松へ続く直系の子孫でありプリンセス・トヨトミの正体となっている

- 茶子本人は自らの血筋を知らず普通の中学生として日常の悩みと向き合いながら物語に巻き込まれていく

- 真田幸一はお好み焼き店主でありつつ大阪国総理として家族と国家の両方を守ろうとする立場にある

- 大阪全停止はプリンセスの危機に応じた非常事態宣言で大阪国民が一斉に行動することで起こる

- 会計検査院の松平たちは調査を通じて大阪国の真実を知り最終的に秘密を守る選択をするに至る

- 原作小説は大阪国の歴史や制度人物の心情まで丁寧に描かれ映画版よりも情報量が豊富になっている

- 映画版はキャラクター設定や展開を大胆に整理し映像表現とテンポを重視したエンターテインメント寄りの作りになっている

- 評価が分かれる大きな要因は設定や展開のリアリティをどう受け止めるかという受け手側のスタンスの違いにある

- 大阪という街を一つの国として捉える歴史ロマンや大阪人の情と義理を重ね合わせた視点が本作の魅力の核になっている

- 中学生たちの青春ドラマと大人たちの葛藤を重ねる構成が家族愛や自己受容の物語としての側面を強めている

- プリンセス トヨトミ ネタバレを踏まえて見直すことで伏線や演出の意図がよりはっきりと見えて作品世界を深く味わえるようになる