❕本ページはPRが含まれております

20世紀少年 あらすじを知りたい方に向けて、原作と映画の全体像やキャストの注目点、映画と原作の違い、最終回の理解ポイントまでを一気に整理します。

物語の核心に触れるネタバレも含めつつ、ともだちの正体を読み解く手掛かりを示し、ひどいと感じられがちな評価の背景も検証します。原作を押さえることで映画体験が格段に深まりますので、あらすじの流れと作品の魅力を俯瞰しながら読み進めてください。

この記事のポイント

|

20世紀少年 あらすじを徹底解説

原作の魅力と物語の世界観

原作「20世紀少年」の魅力は、緻密に構築された物語の世界観と、現実味のある人間ドラマにあります。物語は、昭和の懐かしい風景や少年たちの無邪気な遊びから始まり、それが未来の大事件へとつながっていくという壮大なスケールで描かれています。

幼少期に秘密基地で描いた“よげんの書”が現実となり、仲間たちが再び集結して世界を救おうとする展開は、単なるヒーローものではなく、友情や裏切り、恐怖や希望といった普遍的なテーマを濃密に描き出しています。

また、登場人物が非常に多いにもかかわらず、一人ひとりの背景や心情が丁寧に描写されている点も魅力の一つです。

主人公のケンヂはもちろん、カンナやオッチョ、ユキジ、さらには敵対する“ともだち”の人物像に至るまで、多面的でリアルなキャラクター造形が読者の共感を誘います。単なる勧善懲悪の構図ではなく、それぞれの立場や過去が複雑に絡み合うことで、物語全体に奥行きが生まれています。

世界観も非常に緻密で、時代背景や社会情勢、文化的要素が巧みに織り込まれています。

高度経済成長期から2000年代に至る日本社会の変化、宗教的カリスマやマスメディアの影響力、感染症やテロといった現代的な恐怖がリアリティをもって描かれ、現実世界と地続きのような感覚を読者に与えます。

そのため、フィクションでありながらどこか現実味を感じさせ、物語の緊張感を一層高めています。

さらに、原作には数多くの伏線が散りばめられており、それらが終盤で見事に回収されていく構成も特筆すべき魅力です。初読では気づかなかった細部が再読時に新たな意味を持つため、何度も読み返したくなる奥深さがあります。

こうした緻密なプロットと巧みな演出が、長期連載でありながら読者を飽きさせない大きな要因となっています。

このように、原作の「20世紀少年」は、少年時代のノスタルジーと現代社会の不安を巧みに融合させた壮大な物語であり、ただのサスペンス漫画にとどまらない深い世界観を持つ作品だと言えます。

映画で描かれるスケール感

映画は2008年から2009年にかけての三部作構成で、巨大ロボットの出現、感染拡大の恐怖、壁で囲われた東京といった大規模なビジュアルが物語の緊張感を加速させます。

第1章と最終章の脚本に原作者が関わっており、原作の骨格を押さえつつ映画ならではのテンポで物語を運びます。

パレードやともだちランドの演出、2015年や2017年に舞台を移しながら進む群像劇は、画面スケールと音楽の相乗効果で盛り上がります。最終章はエンドロール後まで仕掛けが続く構成で、劇場体験の余韻が長く残る作りになっています。

キャストの豪華な配役と見どころ

キャストは物語の説得力を底上げします。主人公ケンヂは怒りと責任感、音楽への矜持を軸に、オッチョは苛烈な行動力、ユキジは芯の強さで物語を牽引します。

カンナは高校生の行動力と冷静さを併せ持ち、ともだち側のフクベエや万丈目、サダキヨといった人物が不穏さを増幅させます。主要どころを整理すると理解が進みます。

| 役名 | 立ち位置・特徴 | 俳優 |

|---|---|---|

| ケンヂ | 物語の中心。よげんの書に向き合う | 唐沢寿明 |

| カンナ | 第2の主人公。行動力と洞察力 | 平愛梨 |

| オッチョ | 旧友。行動派の切り込み役 | 豊川悦司 |

| ユキジ | 唯一の女性メンバー。強い正義感 | 常盤貴子 |

| ヨシツネ | 調整役。仲間をつなぐ存在 | 香川照之 |

| マルオ | 内偵に近い立場で機を窺う | 石塚英彦 |

| ドンキー | 真相に迫る変わり者の幼馴染 | 生瀬勝久 |

| 神様 | 予知能力をもつ協力者 | 中村嘉葎雄 |

| 蝶野 | 正義感の強い警察官 | 藤木直人 |

| 角田 | 漫画家。物語の語り部的立場 | 森山未來 |

| フクベエ | ともだち組織の創設者 | 佐々木蔵之介 |

| 万丈目胤舟 | ともだちの側近 | 石橋蓮司 |

| サダキヨ | 仮面の教師。過去の傷を抱える | ユースケ・サンタマリア |

| 高須光代 | 組織の重要ポジション | 小池栄子 |

| 春波夫 | 表と裏を行き来する協力者 | 古田新太 |

配役のはまり具合を把握してから鑑賞すると、台詞の裏にある関係性や動機が読み取りやすくなります。

映画 原作 違いを押さえて楽しむ方法

映画は大風呂敷を二時間前後で畳むため、設定や出来事の順序、人物の描写が原作と異なる箇所があります。差分を理解しておくと、物語の意図がクリアになります。

| 観点 | 原作 | 映画 |

|---|---|---|

| ともだちの構図 | 創設者フクベエの存在が軸 | 物語進行で入れ替わりが示唆される |

| カンナの父 | フクベエとされる解釈が提示される | カツマタが父である設定が採られる |

| 同窓会の刷り込み | 記憶の操作や勘違いが鍵 | すり込みの描写で流れを加速 |

| 終盤の演出 | 伏線の回収をじっくり提示 | エンドロール後の演出で余韻を拡張 |

したがって、映画で気になった部分は原作で補完し、原作で好きな場面は映画の演出で再体験する往復を楽しむのが効果的です。

最終回の衝撃展開を振り返る

2017年、壁で囲まれた東京で計画が最終局面に達します。オッチョの潜入、カンナの決断、ラジオから流れるケンヂの歌が希望の糸口となり、過去と現在がつながります。

ともだちの側でも幼少期の記憶が反芻され、万博や仮面のエピソードが動機の核として浮かび上がります。クライマックスでは世界規模の危機と仲間たちの選択が交差し、人間関係の清算が同時に進みます。

以上の流れを押さえると、結末の感情の振れ幅がより鮮明になります。エンドロール後の仕掛けを含めて、最後まで席を立たない鑑賞が勧められます。

ひどいと感じる評価の理由を検証

ひどいという評価は、複雑な人間関係の把握が難しいこと、原作との差分に戸惑うこと、膨大な伏線の消化に個人差が出ることなどが主因として挙げられます。一方で、群像劇の厚みや社会風刺、少年時代と大人の対比が刺さる層も多く、受け手の期待値で評価が分かれます。物語を楽しむには、予告やダイジェストに頼らず第1章から順に腰を据えて観ること、気になる設定は原作で補うこと、登場人物の関係図を早めに把握することが有効だと考えられます。以上を意識すれば、作品の芯にあるテーマ性が見えやすくなります。

深掘りで楽しむ20世紀少年 あらすじ

20世紀少年 (ビッグコミックススペシャル)

ネタバレ込みで理解する複雑な展開

物語は語り手の独白から始まり、過去と現在を往還する構造で描かれます。少し複雑に感じる場合は、各章の軸だけをつかむと理解が進みます。

第1章 終わりの始まり

第1章「終わりの始まり」は、「20世紀少年」という壮大な物語の基盤を築く最も重要なパートです。物語はまず、未来の視点から過去を回想する形で幕を開けます。漫画家の角田が刑務所で過去を語る場面を通して、読者は世界を揺るがす大事件の発端へと誘われます。その物語の中心には、主人公ケンヂと彼の幼馴染たちが少年時代に作った“よげんの書”が存在します。

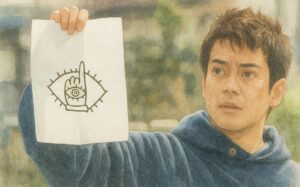

時代は1997年、コンビニで働きながら行方不明となった姉の娘・カンナを育てるケンヂの日常から始まります。何気ない日常の裏で、次第に不穏な事件が積み重なっていくのが第1章の特徴です。ビールの配達先であった大学教授一家の失踪事件、旧友ドンキーの不可解な死、そして失踪現場や過去の遊び場で見つかる謎めいたシンボル。これらの出来事が積み重なり、ケンヂは否応なく過去の記憶と向き合わざるを得なくなります。

特に印象的なのは、少年時代の遊びが大人になった今、現実の脅威として蘇る構造です。子どもの頃、秘密基地で仲間と共に描いた“よげんの書”。そこに書かれていた「悪の組織が細菌兵器を使って世界を支配する」という架空の物語が、現実世界で忠実に再現され始めるのです。この不気味な偶然に気づいたケンヂたちは、真相を突き止めるため再び仲間を集め行動を開始します。

やがて物語は、都市を恐怖で包む「巨大ロボット」の出現へと加速します。細菌をまき散らしながら進撃するロボットに、ケンヂたちは必死に立ち向かいますが、その裏では“ともだち”と呼ばれる謎の存在が暗躍しています。ケンヂは命を懸けてロボットを止めようとしますが、操縦席には人形しかなく、黒幕の姿をつかむことはできません。そしてラスト、スクリーン越しに「ケンヂくん、あそびましょ」という不気味な呼びかけが響き、物語は次なる章への不安と期待を残して幕を閉じます。

この第1章の魅力は、懐かしい少年時代の思い出と、現在進行形で迫る巨大な陰謀が交錯することで生まれる独特の緊張感です。過去の遊びが未来の惨劇を招くという皮肉な構造が、物語全体に重厚なテーマ性を与えています。また、ケンヂや仲間たちの友情、迷いや葛藤がリアルに描かれており、単なるサスペンスではなく人間ドラマとしても深く心に響く章となっています。

第2章 最後の希望

第2章「最後の希望」は、物語の舞台を2000年の「血の大みそか」から15年後の2015年へと移し、物語を一気に加速させる重要な章です。

この章では、ケンヂたちが命懸けで挑んだあの夜の真実がゆがめられ、人々の記憶の中で「悪のテロリスト」として語られているという衝撃的な状況から始まります。

世界は“ともだち”の思想に支配され、巨大なカリスマとして崇拝される存在となった“ともだち”によって、人々は恐怖と洗脳の中で生きるようになっていました。

物語の中心となるのは、ケンヂの姪であり第2の主人公でもあるカンナです。彼女は高校生ながらも強い意志と行動力を備え、複雑に絡み合った陰謀に立ち向かっていきます。

中国マフィアやタイマフィアの抗争を仲裁する大胆さを見せ、ケンヂの血を受け継ぐリーダーとしての素質を発揮する姿は、この章の大きな見どころです。

しかし学校教育では、ケンヂたちが悪魔のテロリストとして教え込まれており、真実を知るカンナは強い葛藤と孤独の中で戦うことを余儀なくされます。

ある日、カンナは不法滞在者の一斉検挙に抗議したことで拘束されますが、伝説の刑事・五十嵐長介の孫である蝶野将平によって救われます。

ここでカンナは、血の大みそかでケンヂが歌っていた曲や“よげんの書”を示しながら、ケンヂたちが真の悪人ではないことを訴え、彼の協力を得ることに成功します。この出会いが、カンナが真実へと迫る鍵となっていきます。

さらに、物語は“ともだちランド”という巨大なテーマパークを舞台に大きく動き出します。この施設は表向きには娯楽施設でありながら、裏では洗脳と情報操作の拠点として機能しており、ケンヂ一派を悪役に仕立て上げるプロパガンダの象徴となっています。

カンナはともだちの秘密を探るため、自らともだちランドに潜入することを決意します。この場面からは緊張感が一気に高まり、物語は息つく暇もない展開へと突入します。

ともだちランドでのVR体験では、カンナは衝撃的な言葉を聞かされます。「彼女は運命の子、きりこさんとボクの娘だ」という“ともだち”の声によって、カンナの出生に隠された真実が浮かび上がり、物語はさらに複雑さを増します。

彼女の仲間である小泉はVR世界で幼少期のヨシツネに案内され、仮面をかぶった子どもの正体を目撃しますが、現実世界への影響を恐れた仲間たちによって強制終了されるという不穏な出来事も描かれます。

この章のクライマックスは、しんよげんの書の存在が明らかになる場面です。世界を操る新たな予言書が登場し、物語はますます深い混沌に包まれていきます。

そして、歌舞伎町で行われる“ともだち”のパレードの日、仲間の一人・13号による襲撃事件が発生しますが、皮肉なことに“ともだち”は死亡後に奇跡の復活を遂げ、神として崇められる存在へと昇華します。

この瞬間、絶望と狂気が入り混じった世界が完成し、物語はいよいよ最終章へと突き進んでいくのです。

第2章「最後の希望」は、陰謀と謎が複雑に絡み合うだけでなく、カンナという新たな視点を通じて「次世代が過去の遺産とどう向き合うのか」というテーマを強く浮かび上がらせています。

血の大みそかの真実、しんよげんの書、ともだちの正体への手がかり、そして絶望の中でも希望を手放さない仲間たちの絆が、次なる物語の大きな伏線として機能する章だといえます。

最終章 ぼくらの旗

最終章「ぼくらの旗」は、壮大な物語のクライマックスであり、これまで積み重ねられてきた伏線が一気に回収される圧巻の展開が描かれます。舞台は2017年、壁で完全に囲まれた東京です。

この閉ざされた都市は、外界から隔絶され、“ともだち”による絶対的な支配が続いていました。その異様な状況は、自由を奪われた人々の不安や諦めを象徴し、物語全体の緊張感を一層高めています。

物語は、オッチョが壁を越えて東京に潜入する場面から動き始めます。彼は少年時代に慣れ親しんだ街並みが昭和の姿のまま忠実に再現されていることに驚愕します。

この「昭和の街」は、“ともだち”が理想とした世界を形にしたものですが、その裏側には人々をコントロールする冷徹な意図が隠されています。

オッチョは地球防衛軍に追われながらも、サナエやカツオといった仲間たちに助けられ、再び仲間たちとの合流を目指します。

一方、カンナは愛する人を失い続ける現実に打ちのめされ、かつての明るさを失っていました。

自分の存在が仲間たちを危険に晒したという罪悪感に苛まれ、心を閉ざした彼女は、復讐心だけを支えに危険な行動を選ぼうとします。オッチョはそんなカンナを止めるために説得を試みますが、彼女は頑なに耳を貸しません。

それでもオッチョは、ラジオから流れるケンヂの歌を聞かせることで、彼がまだ生きているという希望をカンナの心に届けます。この場面は、仲間たちを再びひとつに結びつける象徴的な瞬間として強く印象に残ります。

物語の緊張感は、2017年8月20日という決戦の日が近づくにつれてさらに高まっていきます。“ともだち”は世界を震撼させる殺人ウイルスを再び拡散させる計画を進め、全人類を破滅に導こうとしていました。

その裏で、“ともだち”自身も幼少期の記憶に囚われ、自らの存在意義を問い直すようになります。万博に行けなかった悔しさや、仮面をかぶって過ごした孤独な日々。

誰かに認めてもらいたかった少年の心が、歪んだカリスマとして成長してしまった悲劇が描かれ、ただの悪役ではない“ともだち”の複雑な内面が浮き彫りになります。

クライマックスでは、ケンヂ、カンナ、オッチョ、ユキジ、田村、コンチといった仲間たちが、それぞれの立場で“ともだち”との決戦に挑みます。仲間たちは「自分たちの旗」を掲げ、それぞれの方法で世界を救うための行動を起こします。

ケンヂの歌は人々の心を奮い立たせ、オッチョの決断は命を賭けた覚悟を示し、カンナは自らの過去と向き合いながら未来を切り開こうとします。

そして、物語は意外性と必然性を兼ね備えた結末へと突き進みます。世界を恐怖で支配した“ともだち”との対決は、単なる善悪の決着ではなく、過去と現在、絶望と希望、そして孤独と絆が複雑に交錯する人間ドラマとして描かれます。

ラストには、これまで張り巡らされてきた伏線が回収されるだけでなく、登場人物たちがそれぞれの答えを見出す余韻が残され、読者や観客に深い感動と考察の余地を与えます。

最終章「ぼくらの旗」は、壮大な群像劇を締めくくるにふさわしい圧倒的なスケールと密度を備えた章です。少年時代の夢や後悔が大人になった彼らを突き動かし、絶望の中で小さな希望を掴み取る姿は、単なるエンターテインメントを超えて普遍的なメッセージを投げかけています。

この章を丁寧に追うことで、「20世紀少年」という作品が描こうとした本質的なテーマがより鮮明に浮かび上がるでしょう。

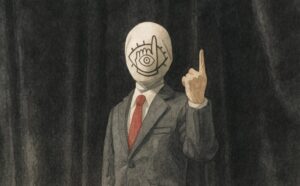

ともだち 正体に迫る考察ポイント

ともだちの正体は、物語の緊張を支える最重要テーマです。組織創設者であるフクベエの存在が物語の基点にあり、やがて入れ替わりや名乗りのトリックが機能します。

同窓会での記憶の刷り込みや、お面による匿名性の確保、子ども時代の疎外と復讐心の連鎖が、人物像を多層化します。幼い頃の出来事を都合よく再解釈し続けることで、自分の物語を書き換える行為が周囲を巻き込み、結果としてカリスマ性と宗教性を帯びていきます。

これらの仕掛けを踏まえると、正体は一人の名前で完結せず、役割や象徴の継承として読む視点が有効だと考えられます。

原作を読んで映画をさらに楽しむコツ

映画を観る前後で原作の該当範囲を確認すると、人物の動機や伏線の意味が一段とクリアになります。特に、よげんの書の来歴、秘密基地の象徴性、シンボルマークの扱い、VR体験の意味付け、ともだちランドの構造は原作での積み上げが厚く、映画のテンポに乗りきれなかった細部を補えます。

上記の差分を意識して往復すると、映画の演出判断にも合点がいきます。以上の点から、原作を基盤に映画を再鑑賞する流れが、物語理解の近道になります。

キャストの演技で際立つ名シーン

ケンヂが血の大みそかに歌う場面は、混乱の中で人々をつなぐ象徴になっています。カンナが抗争を止める場面は、若さと胆力の両立を体現し、物語の推進力を担います。オッチョの潜入と決断は、身を削る覚悟の表れで、緊張感を持続させます。

ユキジの毅然とした立ち回り、ヨシツネの調整力、ドンキーの真相への執念は、群像劇の厚みを支える縦糸です。

敵側のフクベエや万丈目、サダキヨは、不気味さと哀しさを同時に湛え、物語に陰影を与えます。演技の積み重ねを意識して観ると、同じ台詞でも印象が変化し、再鑑賞の発見が増えます。

20世紀少年をより楽しむための作品

原作漫画「20世紀少年」

DVD「20世紀少年」

配信で視聴するおすすめサービス

視聴手段は時期により変動するため、最新の配信状況は各サービスの公式ページで確認するのが確実です。下表はチェックの要点をまとめたものです。

| サービス | サブスク料金 | 状況 |

|---|---|---|

Amazonプライム・ビデオ |

レンタル 440円 |

単品購入 |

U-NEXT |

月額2,189円 |

見放題配信 |

TSUTAYA DISCAS |

月額2,200円 |

DVDレンタル |

配信は見放題と個別課金で扱いが異なります。見放題に含まれる時期は限定される場合があるため、作品名で検索したうえで、プランの注意事項や視聴期限を確認しておくと安心です。

20世紀少年 あらすじを総まとめ

- 少年時代のよげんの書が後年の惨劇へつながる

- 第1章は印と失踪事件が行動の引き金になる

- 巨大ロボットと細菌散布が恐怖を可視化する

- 第2章はともだちランドと復活演出が鍵となる

- 2017年の壁で囲まれた東京が最終局面の舞台

- ともだちの正体は入れ替わりと象徴性で読む

- 同窓会の刷り込みが記憶改変の要として機能

- カンナは行動力と洞察で物語を前へ進める

- ケンヂの歌が絶望の中の希望として響いてくる

- 原作を読むと映画の省略点を補完できる

- 映画はビジュアル演出で緊張感を増幅させる

- 映画と原作の違いを把握すると理解が深まる

- 評価が割れる要因は複雑さと差分への戸惑い

- キャストの演技が群像劇の厚みを支えている

- 20世紀少年 あらすじの全体像を往復で定着させる