❕本ページはPRが含まれております

麒麟がくる 最終回 ひどい というキーワードで検索している方の多くは、最終回を見終わったあとにモヤモヤした感情を抱えたまま、なぜあの終わり方になったのかを確かめたいと感じているはずです。ひどいと感じた理由を整理したい人もいれば、本当に作品として失敗だったのか、それとも後悔するほど批判する必要はないのかを落ち着いて考えたい人もいるでしょう。

この記事では、最終回のあらすじや本能寺の変の描写、生存説エンドの意味、史実との違い、そして視聴率や制作背景まで、一つひとつ丁寧に整理していきます。感情的な賛否を並べるのではなく、情報を整理しながら、ひどいと評されるポイントと作品として評価されている部分の両方を客観的に見ていきますので、最後まで読むことで自分なりの答えを見つけやすくなるはずです。

この記事でわかること

- 最終回の流れと本能寺の変の描写を整理できる

- ひどいと感じられた具体的な理由を理解できる

- 史実との違いや光秀生存説の背景を把握できる

- 作品としての評価や見方のバランスをつかめる

麒麟がくる 最終回 ひどい と言われる理由

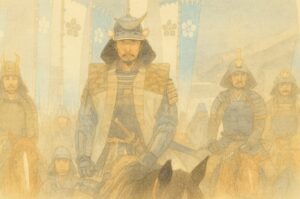

※画像は公式サイトをキャプチャーしたものです。

©NHK(Japan Broadcasting Corporation)All rights reserved.

検索ユーザーの悩みと前提整理

このキーワードで検索する読者は、大きく三つのタイプに分けられます。

一つ目は、リアルタイム視聴で最終回を見て違和感を覚えた層です。本能寺の変の後が駆け足で終わったことや、光秀の最期がはっきり描かれなかったことに引っかかりを感じて、他の視聴者の感想や解釈を知りたくなっています。

二つ目は、評判を聞きつけてこれから見るかどうか迷っている層です。麒麟がくる 最終回 ひどい という強い言葉がネット上にあふれているのを目にして、本当に視聴する価値があるのか、事前に情報を集めたいと考えています。ネタバレ込みで理解したうえで、自分に合う作品かどうかを判断しようとするパターンです。

三つ目は、歴史好きや大河ドラマファンです。この層は、本能寺の変や明智光秀の最期の描き方に強い関心があり、ドラマの解釈や史実とのギャップを検証する視点で情報を探します。ひどいという評価に同調するかどうかよりも、どこが史実と違うのか、生存説がどのように物語化されたのかを知りたいというニーズが強くなります。

この記事では、こうした複数のニーズを踏まえながら、感情的な批判に偏らず、なぜ賛否が分かれたのかを整理していきます。そのうえで、視聴者が自分自身の感じ方を言語化しやすくなるような情報提供を目指します。

最終回本編のあらすじ要約

最終回は第44回、本能寺の変をタイトルに掲げた15分拡大版として放送されました。物語は、武田家滅亡後の祝宴から始まり、信長が光秀に対して饗応役を解くなど、理不尽とも取れる態度を取る場面が印象的に描かれます。そこから少しずつ、光秀の心に積もっていった違和感や迷いが、やがて大きな決断へと向かっていきます。

その後、重臣たちとの対話や、これまで支えてきた周囲の人物とのやりとりを経て、光秀は信長を討つという覚悟に至ります。本能寺に向かう軍勢の進軍シーンでは、音楽と映像が一体となり、落ち着いた色彩の中に静かな決意がにじむような演出がなされています。

本能寺でのクライマックスでは、燃え盛る炎とともに、信長の最期の言葉が描かれます。ここまでのシーンはドラマとしての密度が濃く、多くの視聴者に強い印象を残しました。一方で、問題とされやすいのがこの後の展開です。本能寺の変が終わった後、山崎の戦いや光秀のその後は、画面上ではほとんど描かれず、ナレーションに委ねられていきます。

エンディングに近づくにつれ、光秀がどうなったのか、はっきりとは示されない構成になっており、最後には数年後と思われる場面で、光秀とおぼしき人物が生きているかのような描写が挟まれます。この生存を匂わせるラストが、視聴者に驚きを与えるとともに、ひどいと感じる人と高く評価する人を分ける大きな分岐点となりました。

本能寺の変の描写と演出

本能寺の変そのものの描写については、全体として高く評価する声が目立ちます。進軍シーンでは、明智軍の甲冑や旗指物に象徴的な青の色合いが多く使われ、明智ブルーとも呼ばれる独特の世界観が表現されています。行軍を映したカメラワークは、派手な合戦シーンというよりも、静かながらも避けられない運命へ向かう重さを感じさせるトーンでまとめられていました。

本能寺の内部で描かれる信長は、これまで積み重ねてきた狂気やカリスマ性を抱えた人物として登場し、燃え広がる炎の中で最期を迎えます。名台詞として知られる言葉が短く、しかし印象的に配置され、過度に説明的にならないよう抑えた演出が採られていました。

一方で、戦闘そのものの迫力やスケール感を求める視聴者にとっては、あくまで心理や心情に重点を置いた表現が物足りなく映った可能性があります。また、光秀と信長の対面や感情のぶつかり合いを、もっと直接的な形で描いてほしかったという意見も見られます。

要するに、この本能寺の変の描写は、感情の積み重ねや象徴表現を重視する演出であったため、映像美や静かな緊張感を称賛する声もあれば、もっとドラマチックな対決を期待していた層には消化不良を残したとも言えます。それでも、最終回の中で本能寺の変パート自体は、全体の評価の中では比較的好意的に受け止められている部分です。

ナレーション処理への不満点

最も強く批判を集めたのが、本能寺の変の後に続くパートのナレーション処理です。本来であれば、山崎の戦いで光秀が羽柴秀吉に敗れ、その後に落ち武者狩りで命を落としたという流れが、ドラマの大きなクライマックスとして映像化されると期待していた視聴者が多くいました。

ところが実際には、山崎の戦いの具体的な映像はほとんどなく、大きな出来事の多くがナレーションの説明だけで処理されてしまいます。光秀の最期についても、観客の前で明確に描かれることはありませんでした。そのため、ナレ死やナレ山崎といった言葉が生まれ、せっかくのクライマックスを駆け足で片付けてしまった印象が強くなりました。

視聴者の立場からすると、長い時間をかけて追いかけてきた人物の最期が、数行のナレーションで済まされてしまうと、感情の落としどころを見失いやすくなります。物語の締めくくりとして、視覚的なカタルシスや、ドラマならではの感情の爆発を期待していた分、その期待とのギャップが大きくなり、ひどいという表現につながりました。

制作側としては、話数や撮影スケジュール、コロナ禍による制約など、さまざまな事情を考慮した結果の構成であったと考えられます。しかし視聴者の目線に立つと、本能寺の変まで丁寧に積み上げてきた物語が、最後の数話で急激にスピードを上げて終わってしまったように感じられたため、物語全体のバランスを欠いたという評価を招いたと言えるでしょう。

生存説エンドに賛否が割れた

もう一つ、麒麟がくる 最終回 ひどい という検索ワードと深く関わるのが、生存説エンドです。史実では光秀が山崎の戦いの後に命を落としたとされるのが一般的ですが、最終回のラストでは、光秀と思われる人物が数年後もどこかを駆けているような描写が挿入されます。このシーンが、光秀生存説を匂わせるものとして大きな話題となりました。

肯定的な見方をする人は、長年謀反人として語られてきた光秀に対して、物語の中だけでも救いを与えたのだと受け止めています。生き延びた光秀がどのような人生を歩んだのか、天海僧正との関係やその後の世の行く末を想像させる余韻を評価する声も少なくありません。

一方で、歴史ドラマとしての筋を重んじる視聴者にとっては、この生存説エンドがファンタジーのように映り、作品世界から引き離されてしまったという感覚が生まれました。史実とのズレがあっても構わないという立場もありますが、その際には説得力ある積み上げや物語上の必然性が求められます。そこが十分に説明されないまま、生存を暗示するラストだけが提示されたことで、中途半端だと感じた視聴者が多くなりました。

つまり、生存説エンドは、光秀への共感が強い視聴者にとっては希望を感じさせるラストである一方、史実重視やドラマの整合性を重んじる層にとっては受け入れがたい選択となりました。このギャップこそが、最終回への評価を二極化させる最大の要因になっています。

麒麟がくる 最終回 ひどい 評価の真相

史実との違いと光秀生存説

史実とドラマの違いを整理しておくことは、最終回の評価を考えるうえで大切です。一般的に知られている歴史の流れでは、本能寺の変で信長が討たれたあと、光秀はわずか十数日で山崎の戦いに敗れ、その逃走中に落ち武者狩りに遭って命を落としたとされています。この一連の流れは、多くの歴史書や解説書で紹介されている定番のストーリーです。

一方、光秀生存説は、光秀が実は生き延びて別人として生涯を送ったのではないかとする説で、その代表例が天海僧正同一人物説です。これは、江戸幕府に深く関わったとされる僧侶・天海の正体が光秀であるという見解で、一部の書籍や雑誌、歴史雑学でたびたび取り上げられてきました。ただし、確定的な史料が存在するわけではなく、学説としてはあくまで少数説、あるいはロマンの範疇にとどまっています。

麒麟がくるの最終回は、この生存説に寄り添う形でラストシーンを構成しています。光秀が確実に生き残ったと断定するのではなく、あえて明言を避けながら、観る側に想像の余地を残す終わり方です。これによって、史実重視の立場から見れば「史実と違いすぎる」という違和感が大きくなり、生存説に興味を持っていた層には「新しい解釈が描かれた」と映ります。

このように、史実とドラマには明確な差があり、その差をどう受け止めるかによって評価が変わってきます。歴史ドラマは史実をなぞるだけでなく、解釈や脚色を通して新しい視点を提供するジャンルでもあるため、視聴者自身がどこまで創作を許容するかが、ひどいと感じるかどうかを左右する要因となっています。

視聴率と話題性から見た評価

最終回への不満の声は確かに目立ちますが、数字の面から見ると、作品そのものは高い関心を集めていました。最終回の視聴率は20%近い水準に達し、全話の平均視聴率も近年の大河ドラマとしては上位に入る結果となっています。これは、最終回まで視聴者が離れず、物語の行方を見届けようとした人が多かったことを示しています。

さらに、放送当時はSNS上で関連ワードが多数トレンド入りし、本能寺の変や光秀、生存説、天海といったキーワードが一斉に話題になりました。好意的な感想と厳しい批判が入り混じりつつも、大きな盛り上がりが生まれたことは確かです。

ここで、作品の評価軸を整理しておくと理解しやすくなります。

| 観点 | ポジティブな評価 | ネガティブな評価 |

|---|---|---|

| 視聴率・話題性 | 視聴率が比較的高く、最後まで関心を維持 | 話題性が炎上的に見えるという受け止め方もある |

| 内容・構成 | 映像美や人物描写が丁寧という声 | 最終回構成に不満が集中 |

| 歴史解釈 | 新しい光秀像や生存説への挑戦を支持 | 史実との違いが大きく戸惑う視聴者も多い |

この表からも分かるように、麒麟がくるは数字や話題性だけを見ると成功した作品でありながら、最終回の構成や解釈の部分で評価が割れたドラマだと整理できます。したがって、ひどいという評判だけで作品全体が失敗だったと判断するのは早計であり、どのポイントに不満が集中しているのかを切り分けて理解することが大事になります。

制作背景と構成バランスの問題

麒麟がくるの制作は、当初から順風満帆だったわけではありません。主要キャストの交代や撮り直し、新型コロナウイルス感染症の影響による撮影中断など、さまざまなトラブルが重なりました。その結果、放送開始の遅れや、撮影スケジュールの再構築が必要になり、現場には大きな負担がかかっていたと考えられます。

制作側は、話数を削らずに最後まで完走したことを強調しており、限られた条件の中で本来予定していたストーリーをまとめ上げたという側面があります。しかし視聴者目線で見ると、前半から中盤にかけてはオリジナルキャラクターや政治劇にじっくり時間をかけていたため、後半、特に本能寺の変以降が圧縮されたように感じられました。

この構成バランスの問題は、最終回に対する評価に直結しています。前半で丁寧に積み上げた人間関係や心情の変化が高く評価されていただけに、物語全体の締めくくりにあたる部分が駆け足になった印象を持たれやすくなりました。視聴者としては、「もっと山崎の戦いや光秀の最期を描いてほしかった」「オリジナル要素の比重が大きすぎた」と感じた人が多く、その不満がひどいという言葉につながった格好です。

一方で、制作背景を踏まえて見直すと、この構成はやむを得ない選択でもあったと受け止めることもできます。外部要因によって撮影や放送が揺さぶられた中で、物語のテーマやメッセージを維持することを優先した結果が、現在の最終回の形だとも考えられます。どこまで事情を考慮して評価するかは、視聴者一人ひとりのスタンスに委ねられていると言えるでしょう。

ポジティブな評価ポイント整理

麒麟がくる 最終回 ひどい という言葉ばかりが目立つと、作品全体が低評価だったように感じてしまいがちですが、実際にはポジティブな評価も数多く存在します。特に、本能寺の変へ向かう進軍シーンや、信長と光秀の心理戦を静かに描いた演出は、多くの視聴者や批評で高く評価されています。映像の色彩設計やカメラワーク、音楽の使い方など、映画的なクオリティをたたえる声も少なくありません。

明智光秀のキャラクター像についても、従来の「裏切り者」というイメージにとどまらず、世を平らかにしたいと願う理想主義者として描かれた点が支持されています。覚悟には果てがないという趣旨の台詞や、平和な世を求める姿勢は、多くの視聴者の心に残るテーマとなりました。

また、生存説エンドを肯定的に受け止める視点もあります。長年悪人として扱われてきた光秀に対し、物語の中だけでも救済の余地を残したのだとする見方です。この視点では、エンディングは歴史に対する一種のリベンジや再解釈として機能しており、従来の大河ドラマではあまり見られなかった挑戦的な試みととらえられます。

こうしたポジティブなポイントを踏まえると、最終回は構成面で課題を抱えつつも、演出やテーマ性、キャラクター描写などで強く印象に残る作品であったとも評価できます。批判と称賛の両方が激しくぶつかり合ったこと自体が、このドラマが多くの視聴者にとって無関心ではいられない存在だったことの証でもあります。

麒麟がくる 最終回 ひどい 総まとめ

まとめ

・麒麟がくる 最終回 ひどい という検索はモヤモヤの理由確認ニーズが強い

・本能寺の変そのものの描写は映像美や緊張感が高く評価されている

・問題視されたのは山崎の戦い以降がナレーション処理だった点

・光秀の最期を描かず生存説を匂わせたエンドが賛否の中心になっている

・史実では山崎の戦い後すぐに光秀が死亡したとされている

・天海僧正同一人物説など光秀生存説はロマンとして語られてきた

・ドラマは史実と創作の境界に踏み込んだ挑戦的な解釈を採用した

・視聴率や話題性の面では近年の大河ドラマの中でも成功した部類に入る

・制作現場はキャスト交代やコロナ禍など多くの制約を抱えていた

・前半にオリジナル要素と政治劇を厚く描いたことで後半が駆け足に見えた

・光秀を理想主義者として再構築した人物像は多くの支持を集めた

・生存ルートは光秀への救済として好意的に受け止める視点もある

・一方で史実重視派からはファンタジー的で中途半端だと受け止められた

・ひどいという評価は構成と終わり方に集中しており作品全体への否定ではない

・以上を踏まえ麒麟がくる 最終回 ひどい は賛否が共存する問題提起的なラストだったと理解できる