❕本ページはPRが含まれております

カイジ 班長 その後という疑問を持つ読者に向けて、地下社会で何が起き、班長の権限や人間関係、経済構造にどのような変化が生じたのかを整理して解説します。

沼での一場面やチンチロリンでの大敗、班長剥奪という転機を起点に、関係者の動向と地下のビジネスやギャンブル規律の変容まで、流れを追って理解できるように構成しています。

この記事でわかること

- 班長の大敗から剥奪までの経緯と要因

- 地下社会の権力構造と物販ビジネスの変化

- 主要人物の立場や心理の推移と関係性

- カイジ 班長 その後が示す教訓と考察の要点

カイジ大槻班長のその後に起きた衝撃の展開とは

カイジに敗北した大槻班長の結末

カイジとのチンチロリンにおいて大槻は連戦の末に大敗を喫しました。イカサマを巡る駆け引きが露見し、勝負の主導権を失ったことが敗因として挙げられます。勝負の終盤で親の継続を強いられた状況判断の誤りも重なり、流れを引き戻せませんでした。

この敗北は単なる金銭的損失にとどまらず、班長としての信用と威光を一気に毀損する結果へと直結しました。信用が通貨のように機能する地下では、判断の迷いと一度の露呈が致命傷となることが浮き彫りになります。

大槻が失ったペリカとその影響

大槻は大勝負で多額のペリカを失い、金庫に蓄えてきた貯えも激減しました。所持ペリカの枯渇は、日常の食事ランクから物販の仕入れ能力に至るまで広範に影響します。利ざやで回す余地がなくなるため、かつての利益モデルが即座に崩れました。

さらに、信用力の低下によりツケや共同仕入れも成立しにくくなります。ペリカの不足は単独の問題ではなく、仕入れ網や配下の士気に波及し、継続的な収益源の断絶を招いたと考えられます。

班長剥奪の理由と地下社会の反応

勝負を巡る不正の発覚と騒動の拡大は、統治側にとって統制リスクと見なされます。結果として班長の腕章は外され、公式な権限が失われました。権限喪失は、賭場の開催、物販の優先枠、手数料の徴収といった制度的な特権の剥奪も意味します。

地下の多くの労働者は、露骨なイカサマへの反発からおおむね納得しやすい空気となり、対立の火種はむしろ沈静化に向かいました。秩序維持を重視する黒服側の姿勢とも一致し、処分は既定路線として受け止められたと見られます。

大槻を支えた石和と沼川のその後

石和と沼川は長く大槻を支えてきましたが、今回の一件で立場は大きく揺らぎます。イカサマの共犯視が強まり、周囲との関係修復には時間を要します。

とはいえ、二人が完全に離反するとは限りません。信頼回復の手順としては、賭場から距離を置いた労務への専念や、透明性の高い小規模な取引からの再出発が現実的です。関係者の監視下での行動改善によって、徐々に信用を積み直す筋道は残されています。

小田切が狙う地下勢力の再編計画

大槻の失脚は、他班長にとって勢力拡大の好機になります。中でも小田切は、空白地帯となった供給網や賭場枠を取り込み、均衡を自陣に有利な形で再構築しようと試みるはずです。

再編の鍵は、取引先の迅速な切り替えと、利用者にとってのメリット明示です。価格の安定、供給の確実性、トラブル時の対応ルールを前面に出せば、動揺する需要を取り込みやすくなります。こうした実利の提示が、新たな覇権の土台になります。

カイジ大槻班長のその後から見る地下社会の変化

班長喪失後の大槻の生活と心理変化

班長権限を失った大槻は、賭場運営や物販の裁量を奪われ、日常の選択肢が大幅に縮小します。豊かな食事や外出権の調達が難しくなり、生活満足度の低下は避けられません。

心理面では、支配から従属への急転により自己効力感が低下します。かつての部下や同僚から距離を置かれることで孤立が進みますが、同時に過剰な見栄や浪費を抑える契機にもなります。自らの行動を省みて、最小の信頼から積み直す姿勢が問われます。

地下の物販ビジネスに起きた変動

主要プレイヤーの交代は供給と価格に直結します。大槻の網が縮小すると、他の班長が代替仕入れを拡大し、価格設定や配給ルートの見直しが進みます。需要側は混乱を嫌うため、安定供給を掲げる勢力へと流れやすくなります。

変動整理の早見表

| 項目 | 変化の方向 | 具体的影響 |

|---|---|---|

| 供給ルート | 再編・分散 | 新規取引先の台頭で在庫の波を平準化 |

| 価格 | 一時的不安定 | 競争活発化で短期の値動き増加 |

| 信用 | 選別強化 | 透明性重視で違反歴への目が厳格化 |

| 手数料 | 再設定 | リスク反映で手数料体系の見直し |

以上のとおり、短期は揺れますが、中期的にはルール整備が進み、逆に市場の健全化が進む展開が見込まれます。

宮本や黒服たちの対応と処遇

宮本は温和な対応で知られますが、組織方針に反して個人判断で擁護することは難しくなります。黒服側は秩序を重んじ、再発防止の観点から厳格な管理へと舵を切ります。

具体的には、賭場の監視強化や現場責任者の任命基準の厳格化が考えられます。人員配置では、利害関係が濃い組み合わせを避け、相互監視が働くようなローテーションが導入されやすくなります。

地下でのギャンブル禁止の可能性

大きな不祥事は規制強化の根拠になります。全面禁止まで踏み込むかは収益構造との兼ね合いですが、少なくとも開催頻度の制限やルールの標準化、監視の常態化は進みます。

ギャンブルが持つガス抜き機能を完全に排除すると不満の蓄積を招くため、管理型の小規模賭場に移行する折衷案が選ばれる余地があります。これにより、過度なリスクや暴走を抑え、秩序維持と利用者満足の均衡が図られます。

大槻班長の失脚が与えた教訓

支配を維持するには、短期の利得より長期の信用が欠かせません。イカサマに依存した優位は、暴露された瞬間にすべてを失うリスクを孕みます。

また、組織は個人のカリスマに寄りかかるほど脆弱になります。権限の分散や監査機能の強化は、予期せぬ不祥事のダメージを和らげます。以上の点から、透明性と説明責任が生存戦略の中核であることが明確になります。

カイジ 班長 その後に見る人間の業と再生

権力と欲望が絡み合う環境では、小さな逸脱がやがて大きな破綻へと連鎖します。一方で、転落は再出発の条件にもなります。過去の手法にしがみつくのではなく、節度と規律を受け入れた運営へ切り替えられるかが試されます。

失脚の物語は、破滅のドラマでありながら、行動を改めることでしか得られない再生の可能性も示しています。要するに、信用の回復は一足飛びではなく、地道な行動の積み重ねによってしか実現しません。

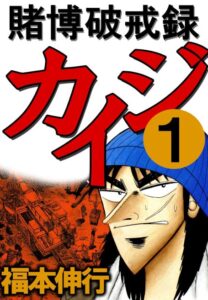

カイジをより楽しむための作品

原作「カイジ」

カイジ大槻班長のその後に見る人間の業と再生

まとめ

- 大槻は大敗で権威を喪失し班長の座を失った

- ペリカ枯渇で仕入れ力が落ち日常の選択肢が縮小した

- イカサマ露見は信用の崩壊を招き統制強化が進んだ

- 石和と沼川は関係修復に時間を要する立場となった

- 小田切は空白を突き供給網と影響力の拡大を狙った

- 物販は短期に混乱するが中期で規律整備が進んだ

- 監視強化と人員ローテで不正の再発抑止が図られた

- 賭場は全面禁止より管理型への移行が現実的となった

- 権力維持には長期の信用蓄積が何よりの基盤となる

- 個人依存の組織は脆弱で権限分散が安定の鍵となる

- 生活満足度の低下が浪費抑制と内省の契機になった

- 取引は透明性重視で違反歴への審査が厳しくなった

- 利用者は実利を求め安定供給の勢力へ流れが生じた

- 再生には節度を受け入れ小さな信頼を積む道が必要

- カイジ 班長 その後は秩序と信用の意味を突き付けた