❕本ページはPRが含まれております

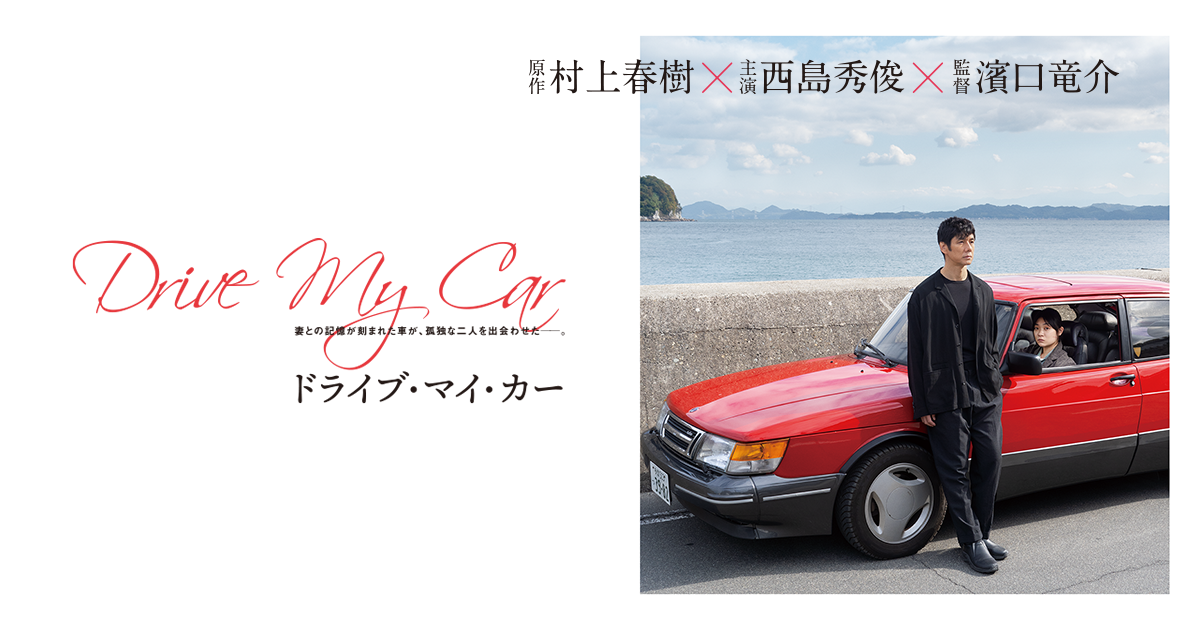

映画『ドライブ・マイ・カー』は、村上春樹の短編小説を原作とし、濱口竜介監督が手掛けた心揺さぶるヒューマンドラマです。この記事では「ドライブ マイカー あらすじ」を知りたい方に向けて、物語の流れをわかりやすく解説します。

物語の中心には、主人公・家福悠介が抱える妻の秘密があり、それが彼の人生に大きな影響を与えています。また、多言語演劇や広島の美しいロケーションが描かれることで、作品に深い奥行きが生まれています。

さらに、印象的なラストの意味についても考察を交えながら解説し、映画をより深く楽しむためのポイントを紹介します。原作との違いや見どころも含め、『ドライブ・マイ・カー』の魅力を徹底的にお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事のポイント |

映画『ドライブ・マイ・カー』あらすじ紹介

- 映画の基本情報と登場人物

- 妻の秘密が明かされるまで

- 多言語演劇と「ワーニャ叔父さん」

- 主人公・家福の心の変化

映画の基本情報と登場人物

映画『ドライブ・マイ・カー』は、村上春樹氏の短編小説を原作とし、濱口竜介監督が実写映画化した作品です。主演は西島秀俊さんで、舞台俳優であり演出家の家福悠介という役を演じています。

その他のキャストとして、家福の専属ドライバー渡利みさきを三浦透子さん、亡き妻・音を霧島れいかさん、謎多き若手俳優・高槻耕史を岡田将生さんが演じています。また、多国籍キャストも出演しており、韓国や台湾から参加した俳優陣が多言語演劇という形で登場します。

物語は、家福が妻の死をきっかけに心の葛藤を抱えながら、新たな人間関係と向き合う様子を描いています。

『ドライブ・マイ・カー』の大きな魅力の一つは、広島の美しいロケーションです。当初、撮影地は韓国・釜山が予定されていましたが、コロナ禍の影響で広島に変更されました。この変更により、広島国際会議場や平和記念公園、呉市の御手洗、大崎下町の港町、環境局中工場など、多彩なロケ地が映画に深みを与えています。

特に、みさきの心の拠り所となる環境局中工場は、瀬戸内海に面したごみ処理施設でありながら、建築美が際立つスポットです。これらのロケ地は物語の静けさや孤独感を一層強調する効果を生んでいます。

妻の秘密が明かされるまで

家福とその妻・音の関係は、一見すると穏やかで愛情に満ちたものに見えます。しかし、妻の音には彼が知らない秘密がありました。物語の序盤で音が亡くなり、その秘密は長い時間をかけて徐々に明らかになります。

音が生前、別の男性と関係を持っていたことや、創作活動の裏にある彼女の心の闇が少しずつ語られていきます。このように、妻の秘密は家福の心の葛藤を深め、物語の大きなテーマである「他者を理解する難しさ」や「許し」に繋がっています。

多言語演劇と「ワーニャ叔父さん」

映画『ドライブ・マイ・カー』

劇中で重要な役割を果たすのが、アントン・チェーホフ作の「ワーニャ叔父さん」という戯曲です。この演劇は、様々な国籍と言語を持つ俳優が出演する多言語劇として上演されます。手話を使う役者も登場し、言葉の壁を越えて人と人が繋がる姿を象徴的に描いています。

「ワーニャ叔父さん」は、物語のテーマである孤独や人生の虚しさと密接に関わっており、主人公・家福の内面ともリンクしています。多言語演劇という手法は、国や文化の違いを超えた普遍的な人間ドラマを強調する効果を生んでいます。

主人公・家福の心の変化

画像:映画『ドライブ・マイ・カー』

家福悠介は、妻を亡くした喪失感に苛まれながら広島での新たな生活をスタートさせます。当初は心を閉ざし、自分の内面と向き合うことを避けてきた彼ですが、専属ドライバー・みさきとの交流や演劇の稽古を通じて、次第に変化していきます。

彼の心の変化は、誰もが抱える喪失や後悔を乗り越えるヒントを与えてくれます。特に、みさきとの対話を通じて家福が妻の死を受け入れ、前を向こうとする姿には、観る者に深い感動を与えます。

ドライブ・マイ・カーあらすじと原作との違いとラストを考察

- ラストの意味とその余韻

- Amazon Prime Videoで配信中

- 映画と原作の違いについて

- ドライブ・マイ・カーあらすじまとめ

ラストの意味とその余韻

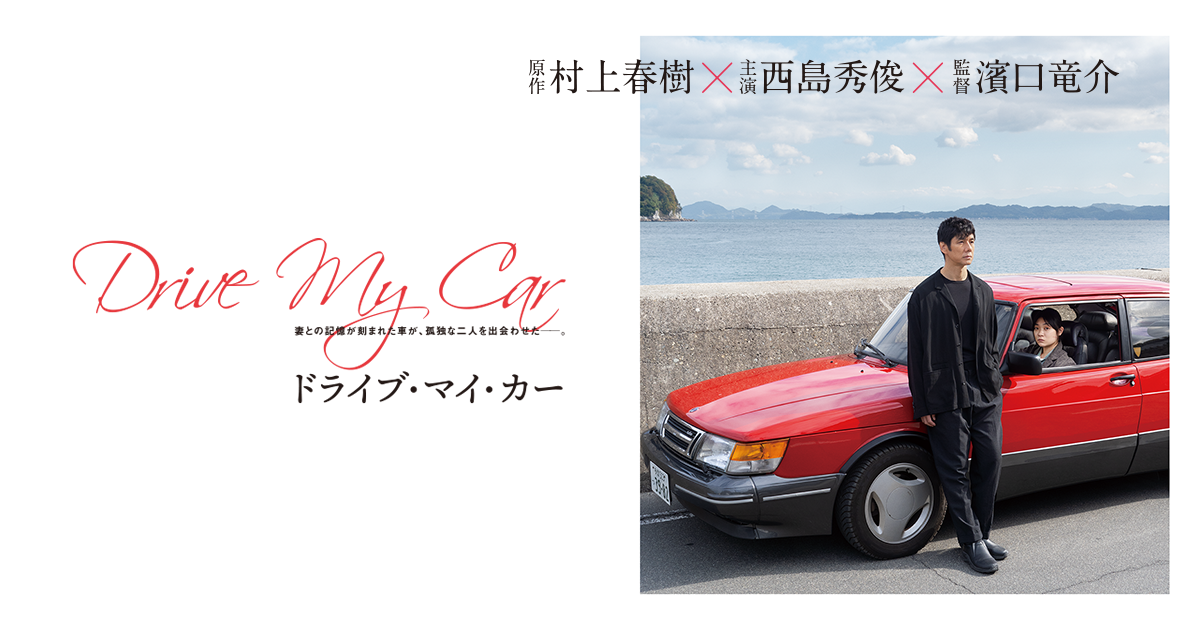

画像:映画『ドライブ・マイ・カー』

映画『ドライブ・マイ・カー』のラストシーンは、静かでありながら強い余韻を残す、極めて象徴的なシーンです。この場面では、物語の中心人物であるみさきが、家福から車を引き継ぎ、コロナ禍の韓国でひとりの生活を送っている様子が描かれます。彼女は赤いサーブ900を運転し、助手席には、あの韓国人夫婦の飼い犬に似た犬が座っています。これまでの物語の流れと対照的に、みさきは穏やかで明るい表情を見せており、これが映画の幕引きとなります。

「喪失」から「再生」へ

このラストシーンは、物語の核にあった「喪失」と「癒し」が、「再生」へと変わっていくことを象徴しています。

物語の中盤まで、みさきも家福も、それぞれに深い傷を抱え、過去に囚われて生きていました。みさきは母を助けられなかった罪悪感、家福は妻の死と、その心の奥にあった理解できなかった感情に苛まれていました。しかし、二人の心の交流と対話を通して、彼らは自分自身を許すという旅路を歩んでいきます。

赤いサーブ900の継承

赤いサーブ900は、家福にとっては単なる移動手段ではなく、彼の心の内面を映し出す「移動する小劇場」のような存在でした。その車をみさきが引き継いでいるということは、彼女が家福の心の一部を、あるいは彼との繋がりそのものを、受け継いでいることを示しています。同時に、それは彼女がもはや過去に縛られておらず、自分の人生を生きる準備ができていることも意味します。

犬の存在

犬はしばしば「癒し」「忠誠」「日常」といった象徴を持ちます。韓国人夫婦の飼い犬に似た犬を連れているということは、みさきが新しい人間関係を築き、孤独から脱していることを示唆しているとも解釈できます。もしくは、かつて出会った人々の温かさや記憶を、みさきが心に留めているということかもしれません。

韓国、そしてコロナという現代性

韓国の風景と、マスクをした人々が登場することにより、このラストは現実世界と地続きのものであることが強調されます。現実世界が変わっても、人はそれぞれの喪失や痛みを抱えながら、それでも前に進んでいく。

これは、村上春樹の原作にはない、濱口竜介監督のオリジナルな視点であり、「物語のその後」を静かに、けれど確かに私たちに見せてくれます。

笑顔の意味

これまで映画の中でほとんど感情を見せなかったみさきが、ラストで穏やかで明るい表情を浮かべていることには、非常に大きな意味があります。それは、彼女が過去と折り合いをつけ、自分自身の人生を歩み始めた証です。希望や解放の兆しが、声高ではなく、静かに差し込むように描かれています。

結論:

『ドライブ・マイ・カー』のラストシーンは、終わりというより「始まり」を描いています。

みさきのその笑顔は、彼女が「許し」と「再生」に辿り着いた証であり、観客にとっても、痛みの中にある光をそっと提示してくれるものです。

濱口監督は、人生の複雑さを真正面から見つめつつも、その中にある微かな救いを信じている。だからこそ、あの静かなエンディングは、観る者の心にいつまでも残るのです。

画像:映画『ドライブ・マイ・カー』

Amazon Prime Videoで配信中

『ドライブ・マイ・カー』Amazon Prime Video

『ドライブ・マイ・カー』は現在、Amazon Prime Videoで視聴することができます。この作品は、映画館での鑑賞はもちろん素晴らしい体験ですが、自宅でじっくりと味わうことにも大きな魅力があります。

静かなシーンや長い沈黙が多いため、自宅の落ち着いた環境で集中して観ることで、登場人物たちの心の動きをより繊細に感じ取ることができます。また、Amazon Primeであれば、自分のペースで何度も見返すことが可能です。

映画の細かな演出やキャストの表情の変化、背景に映り込むロケ地の美しさなどを再発見する楽しみがあります。さらに、忙しい日常の中でも好きな時間に視聴できる点は、Amazon Primeならではの利便性です。

『ドライブ・マイ・カー』Amazon Prime Videoで

映画と原作の違いについて

短編集『女のいない男たち』amazon

映画『ドライブ・マイ・カー』と、その原作である村上春樹の短編集『女のいない男たち』に収録された短編小説「ドライブ・マイ・カー」には、いくつか大きな違いがあります。

原作は心理的なやりとりや内省が中心

まず、原作の短編「ドライブ・マイ・カー」は、主人公・家福悠介とドライバーの渡利みさきとの交流を描いた比較的シンプルなストーリーです。原作では、悠介は妻・音の死後、自分の心の整理をするために、彼女の浮気を受け入れる過去やその葛藤を静かに語る場面が中心です。

物語の多くは車内の会話で進行し、淡々とした語り口と村上春樹独特の文体が特徴です。原作はあくまで心理的なやりとりや内省が中心で、派手な展開はなく、抑制された静けさが魅力となっています。

濱口竜介監督独自の解釈と視点

一方、映画『ドライブ・マイ・カー』は、原作の短編に加え、同じ短編集に収められている「シェエラザード」や「木野」といった他の短編小説からも要素を取り入れ、物語を大きく膨らませています。

特に、映画では家福悠介の妻・音が映画の序盤にしっかりと描かれている点が大きな違いです。原作では既に亡くなっている音が、映画版では脚本家としての顔や、彼女が秘めていた創作の才能と不倫という二面性を持つ女性として描かれています。この音の存在感が、映画の深みやドラマ性を高めています。

さらに、映画では広島で行われる演劇フェスティバルの演出家としての家福の姿や、多言語演劇への挑戦といった新たな要素が大きく加わっています。これは原作にはない展開で、国境や言語の壁を越えて人が心を通わせる様子を象徴的に描いています。

また、原作では直接描かれない家福と高槻耕史との人間関係や衝突、みさきの過去の背景や心の傷などが映画版では深掘りされています。これによって、登場人物たち一人ひとりの人生や内面にリアリティと厚みが生まれています。

最も象徴的な違いは「妻の秘密」

最も象徴的な違いは「妻の秘密」の扱い方です。原作では、音の浮気の事実はすでに受け入れられた過去として淡々と語られるのに対し、映画ではその秘密が物語を動かす重要な要素として機能しています。

音の死後、家福が自分の知らなかった妻の一面に向き合い、悩み、苦しみながらも乗り越えていくプロセスが丁寧に描かれています。この点が映画ならではのドラマ性を高め、観客に強い感情移入を促しています。

このように、映画『ドライブ・マイ・カー』は原作「ドライブ・マイ・カー」の世界観やテーマ性を尊重しながらも、登場人物の心理描写や背景設定を大幅に広げ、濱口監督独自の人間ドラマとして再構成された作品です。

映画と原作を深く楽しめる

原作が持つ静かな余韻や村上春樹らしい感性を活かしながらも、映画ならではの映像表現や対話の積み重ねによって、より普遍的で深い人間の再生や孤独との向き合いを描き出しています。その違いを知ることで、映画と原作の両方をさらに深く楽しむことができるでしょう。

≫≫ 原作 村上春樹『女のいない男たち』はこちら(Amazon)

ドライブ・マイ・カーあらすじまとめ

- 村上春樹の短編小説を原作とした実写映画作品

- 濱口竜介が監督を務めた心の再生を描くドラマ

- 主人公は舞台俳優・演出家の家福悠介

- 妻・音の死と秘密が物語の大きなテーマ

- 家福の専属ドライバーとして渡利みさきが登場

- 映画の舞台は広島で多彩なロケ地が使われている

- 広島国際会議場や御手洗など印象的な風景が特徴

- 物語の核にはチェーホフ作「ワーニャ叔父さん」の舞台劇がある

- 多言語演劇の手法で国や文化を越えた人間ドラマを描く

- 家福は喪失感を抱えながら人との関係を再構築していく

- ラストシーンは雪道を走るサーブ900で新たな一歩を象徴

- 濱口監督の静寂や長回しを多用した独自の演出が特徴

- 原作に加え「シェエラザード」「木野」の要素も取り入れている

- 多国籍キャストが自然な演技で異文化交流の魅力を表現

- Amazon Prime Videoで自宅でもじっくり楽しめる作品構成となっている

コメント